「一度外壁塗装を行うとどれくらいもつのか」「次の塗り替え時期はいつ頃になるだろう」

皆さんも気になるところだと思いますが、実際の耐久年数を正確に把握することは容易ではありません。

その中で、塗料の性能を判断する大きな指標として活用されているのが「耐候性」です。

ほとんどの塗料が耐候性の根拠として「促進耐候性試験結果」をカタログなどに掲載していますが、その試験方法や評価基準はメーカー・製品によって異なります。

今回は、促進耐候性試験とはどのような試験なのか、耐候性という言葉の意味、そして期待耐用年数の考え方について、あらためて整理してお伝えいたします。

目次

塗料の「耐候性」とは? 「耐久性」と同じ?

耐久性と一口に言っても、対象となる素材や目的によって試験方法や評価軸は千差万別です。

では、「屋外で使用する建築用塗料」の耐久性とは、具体的に何を指すのでしょうか。

建築用塗料の劣化をもたらす最大の要因は太陽光に含まれる紫外線です。

そのほかにも、温度、湿度、降雨、大気中の汚染物質などが塗膜の分子構造を破壊し、色あせやチョーキングを引き起こします。

日本産業規格(JIS)では、耐候性を次のように定義しています。

「耐候性とは、材料を光、風、雨などの屋外条件下で、暴露した場合の耐久性のこと(JIS K 6900)」

つまり、建築用塗料では「耐候性」こそが屋外での耐久性の大きな指標になります。

しかし、塗料を実際の屋外環境にさらし続けて、劣化具合を確認するには膨大な時間がかかります。

そこで、太陽光・温度・湿度・降雨などの自然環境を人工的に再現し、塗膜の劣化を短期間で再現する試験が「促進耐候性試験」です。

主な耐候性試験の種類

促進耐候性試験機はいくつかの種類があり、光源の性質や促進倍率が異なります。

また、多くのメーカーでは、促進試験だけでなく「屋外暴露試験」も併せて行っています。

それぞれの特徴を簡単に整理します。

屋外暴露試験

実際の自然環境下に試験体を暴露し、経時変化を確認する方法です。

工業材料や工業製品の暴露試験を行う(財)日本ウエザリングテストセンターでは、以下の3地域で試験が行われています。

・千葉県銚子市(日本の標準的な気候)

・沖縄県宮古島(高日射、高温多湿、塩害など国内で最も過酷な環境)

・北海道旭川市(低温、積雪のある環境)

例えば宮古島の場合、促進倍率は実曝(実際の屋外での暴露)なので「1」ですが、紫外線量だけで見れば、本州内陸部の3倍以上に相当すると言われています。

また、多くの試験体が45度の角度で設置されているため、外壁への換算時には日射角度の違いも考慮する必要があります。

サンシャインウェザーメーター(SWOM)

60年以上の試験実績の歴史がある標準的な試験方法です。

促進倍率は屋外曝露の数倍~十数倍程度です。

塗料やプラスチックの耐久性の向上に伴い、もっと促進倍率の高い試験機も登場していますが、それまでに蓄積された過去のデータとの対比が容易であることもあり、今でも根強く使用されています。

キセノンランプ(XWOM)

他の試験機は紫外線強度の非常に高い光源を使用して、試験体を劣化させることに特化しているのに対し、XWOMは自然光に最も近い光源の試験機です。

キセノンランプでの耐候性試験は、屋外暴露の10~30倍程度の促進倍率です。

その自然環境の再現性と信用性の高さから、JIS A 6909(建築用仕上塗材)での耐候性区分に採用されています。

JIS A 6909による耐候性区分

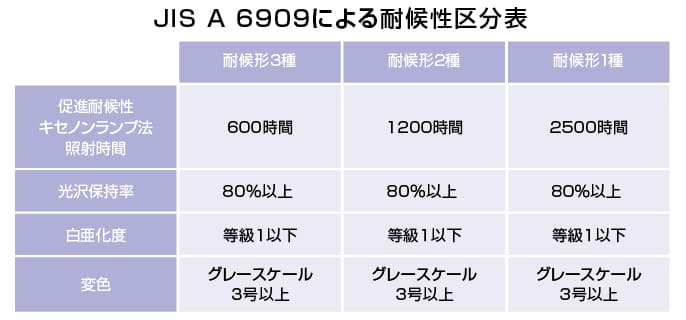

JIS A 6909では、キセノンランプ法(JIS K 5600-7-7)で、2500時間の照射で光沢保持率80%が最高区分(耐候形1種)になります。

しかし、この区分は建築用仕上塗材を対象としたものであり、住宅の塗り替えに使う塗料へそのまま適用すべき基準ではないことには注意が必要です。

公共工事で仕上げに複層塗材を施工する場合、耐候形3種の指定でアクリル塗料、2種でウレタン塗料、1種でシリコン塗料を使って仕上げる場合が多いですが、実は耐候形1種の基準は決して高いものではなく、ウレタン塗料で1種を取得しているメーカーもあります。

そのため、より耐候性の高いフッ素や無機塗料となるとJIS A 6909の区分を大きく超えてしまうため、効率化を考慮するとさらに促進倍率の高い機器が必要であることがわかります。

メタルハライドランプ(スーパーUV、SUV)

近年、高耐候化する各種素材にあわせて、キセノンランプよりはるかに高い促進倍率で屋外暴露と同様の物性変化を再現できる試験方法が、岩崎電気(株)の「アイスーパーUVテスター」に代表される「メタルハライドランプ」です。

メタルハライドランプは太陽光の約20〜30倍の紫外線量があり、促進倍率はキセノンランプ方式のさらに約10倍程度とされています。

紫外線による劣化促進性をさらに強化し、なおかつ、屋外暴露や従来のウェザーメーターと同様の物性変化をつくりだします。

促進耐候性試験を見る際のポイント

促進耐候性試験は、試験機の種類や設定条件、評価方法が塗料メーカーによって異なるため、単純に横並びで比較することは困難です。

その結果の評価項目も、色差(⊿E、⊿L)、光沢保持率(%)、その他外観変化など、目的や条件よりさまざまです。

例えば「色差」の場合は、顔料そのものの種類や耐候性にも大きく依存しますが、外装用塗料で評価対象とされる「光沢保持率」では、樹脂や塗膜組成そのものが大きく影響します。

そこを理解したうえで、「使用する機種は何か」「比較対象は何か」「評価の対象は色差なのか光沢保持率なのか」などを明確にすれば、塗膜の性能を相対的に評価する有効な目安と言えます。

促進耐候性試験の“盲点”

キセノンランプは多くの塗料メーカーが採用しているため、横並びで比較しやすいように思われるかもしれません。

ですが、放射照度の差の問題があります。

JISのキセノンランプ法では、放射照度は60~180W/m²(300nm〜400nm:JIS K 5600)と規定されています。

弊社は最大値である180W/m²で促進させていますが、これをもし60W/m²の放射照度で試験すれば……おのずとグラフは伸びていくということが想像できるかと思います。

そのことから、同じキセノンランプを用いた促進試験グラフが掲載されていたとしても、各社格塗料単純に横並びに比較できないことがわかります。

“期待耐用年数”の考え方

ここまで説明しましたように、期待耐用年数という概念は各塗料メーカーで試験設定や算定方法が異なります。

さらに、促進耐候性試験結果はあくまで机上テスト値であり、実際の塗装は住宅の環境条件や方角、日射角度、現場の施工方法、色調によっても大きく変わります。

自動車のカタログ燃費のようなもので、施工条件や立地環境によることころが大きいと言えます。

ですので、耐用年数は保証値ではなく、あくまでも施主様にわかりやすく伝えるための、ひとつの「目安」として考えていただければと思います。

もちろん耐用年数が経過したらすぐに塗り替えが必要ということでもなく、実際の劣化状況や他の住宅修繕のタイミング等、総合的に考慮して判断するのがよいかと思います。

おわりに

外壁塗装の塗料のカタログで使われる「促進耐候性試験」の試験内容や種類、「期待耐用年数」「耐候性」の考え方について紹介しました。

塗り替え工事は大きな出費であることから、施主様から耐用年数の根拠や公的機関での試験結果を求められるケースもあります。しかし、多くのメーカーが自社試験で結果を公表しているのが現状です。

それは、戸建改修用の塗料はJIS A 6909の塗装仕様に合わないこと、JIS A 6909の耐候形基準が近年の住宅用塗料の耐候性に追いついていないことが理由としてあげられます。

今後、スーパーUVテスターのような高促進倍率試験が建築塗料のJIS規格として整備され、試験条件が統一されれば、より透明性の高いデータ提供が可能となり、社会的にも有益と考えています。